I dialetti ci riportano a dimensioni legate all’infanzia o all’adolescenza. Sono lacci tesi che ci legano a un gruppo, che richiamano a un’identità e da cui non si può scappare. Perché le espressioni in vernacolo rimangono impresse in qualche angolo della nostra mente e non aspettano altro che di poter riaffiorare. Con loro, riemergono pezzi importanti di storia collettiva.

Nel libro che raccoglie i componimenti selezionati nell’ambito del III concorso di Poesia Dialettale Lucana, indetto dal CID – Centro Internazionale di Dialettologia, dell’Università degli Studi della Basilicata, il rimando alla tradizione, alla varietà dei tessuti culturali e semantici è evidente, così come anche la condivisione di spazi mentali e concreti estremamente più ampi. Ne è un esempio la poesia “L’olocaustë”in dialetto aviglianese di Lucia Ridolfi:

“Andri e Tati só statë arrëstatë. Nda nu cambë r’ànnë purtatë. Ma èrnë pëccënénnë nunn_avèrnë fattë niéndë. Šucuarnë pë ppassà lu tiémbë./ Andri e Tati sono state arrestate in un campo le hanno portate. Ma erano piccole non avevano fatto niente. Giocavano per passare il tempo. Nessuno gli aveva detto che non erano di razza perfetta”.

Qui, si racconta la vergogna assoluta dell’olocausto vissuta da due bambine molto piccole, all’epoca dei fatti, Andra e Tatiana Bucci, scampate per miracolo allo sterminio forse perché considerate – erroneamente – gemelle. Fa effetto leggere questa vicenda in una lingua che ci aspetteremmo “chiusa”, legata unicamente a uno specifico territorio, e che, invece, diventa un fantastico ponte verso l’alterità e il valore straordinario delle differenze.

Il dialetto, però, diventa la lingua d’elezione anche per la narrazione avvincente di fatti che appartengono esclusivamente alla comunità locale fino a diventare vere e proprie leggende del territorio come nel caso di Domenico Di Giorgio che, nel dialetto di Bernalda, racconta la storia di una donna, considerata una reietta, di nome Maria dalla lunghissima chioma scura. Il suo tratteggio è ancora più vero e disarmante in vernacolo: “Sòp’u gran fuóssë e ndo ttutt’u paísë, lë canuššèvënë, purtav’u nómë Maríë. Sërvèvë chë ffà assurmà o fórsë tënèvë l’apilessíë. / Sopra il gran fosso e in tutto il paese, la conoscevano, portava il nome Maria. La usavano per metter paura o forse soffriva di epilessia…”

I versi si susseguono per quasi 200 pagine con parole che a volte sentiamo come nostre; altre volte, invece, ci suonano estranee e incomprensibili come fossero formule magiche in grado di aprire porte segrete dietro alle quali si celano tesori.

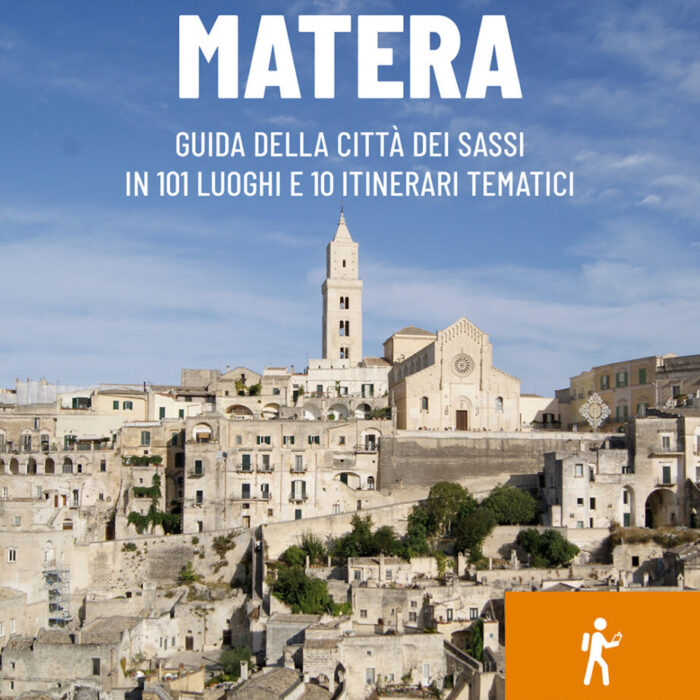

Sono le parole di Cancellara, di Matera, di Missanello, di Montalbano Jonico…

Immediatamente, si è trascinati dal desiderio di impararle perché producono una musica che sembra rimandare a differenze che rendono ogni cosa ncora più bella. Perché, come scrive la giovane poetessa Debora Bochiccio, in dialetto potentino,allieva della professoressa del CID Patrizia Del Puente (citata nel componimento): “A déngua dialettalë nóië l’amma tutelà, accuššì da qui a ccènd’annë anguórë gnë sarà!/La lingua dialettale noi dobbiamo tutelare, così tra cento anni ancora ci sarà!

e

e